9月6日,黑龍江衛視《新聞聯播》節目推出“藏糧于地 藏糧于技 破‘堿’而出新‘稻’路”專題報道,節目中,有研資環院環境保護事業部土壤修復研究室主任張明江介紹了黑龍江鹽堿地改造項目情況。

面對嚴峻的國際和國內形勢,糧食安全成為國家重大戰略問題。為積極響應習近平總書記提出的“發揮科技創新的關鍵作用,開展鹽堿地綜合利用,加大鹽堿地改造提升力度,讓科研人員要把論文寫在大地上”,發揮生物修復技術在第二應用場景的優勢,有研資環院土壤修復團隊落實公司規劃,將鹽堿地生態治理作為新的突破口,承擔了黑龍江省鹽堿地改良利用補充耕地項目的土壤調查、修復方案編制以及土壤技改工作,通過將鹽堿地改良為農田,增加耕地種植面積,為黨分憂,為國種糧。

黑龍江衛視《新聞聯播》采訪有研資環院環境保護事業部土壤修復研究室主任張明江

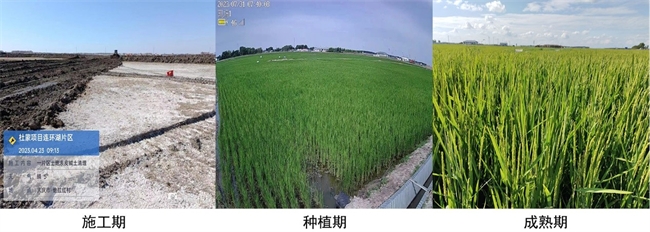

2022年4月,在新冠肺炎疫情極其嚴重,公共交通不便的情況下,團隊成員連夜自駕16小時1300余公里抵達黑龍江。鹽堿地現場勘查過程中,在沼澤地泥濘、車輛無法進入的情況下,靠步行完成了7萬畝土地的現場勘查和初調樣品采集工作。勘查結束后,于2023年4月至5月開展了第一期鹽堿地治理工作,目前,所治理鹽堿地種植的水稻接近成熟,經專家評估每畝產量整體在400公斤以上,好的區域每畝能達到600-750公斤,實現了鹽堿地當年治理當年種植當年見效,為我國鹽堿地治理提供了有研方案。

鹽堿地生態修復和土壤改良

糧食安全是“國之大者”,保障國家糧食安全的根本在耕地。有研資環院將積極推廣鹽堿地開發利用技術,喚醒鹽堿地這一“沉睡”的后備耕地資源,助力實現耕地資源擴容、提質、增效,為守好十八億畝耕地紅線貢獻有研力量。